Dénouant

avec un tableau de 1990 d’Eric Brault, en Bretagne, & un poème-peinture de 2008 d’Yves Bergeret et six « poseurs de signes », à Koyo, au sud du Sahara

Cette page, poèmes et proses, se lit en italien dans une traduction fidèle et très vivante du poète Francesco Marotta : https://rebstein.wordpress.com/2023/12/07/disnodando/

.

.

En 1984 chez un particulier dans la banlieue sud de Paris j’ai reconnu immédiatement dans un superbe et vigoureux dessin, presque abstrait et non sans parenté avec ceux de Cézanne, la face sud du Cousson, du côté de Digne-les-bains, montagne sauvage et solitaire sur laquelle je grimpais seul en toutes saisons. L’auteur en était un jeune peintre, de 25 ans. Justement il est arrivé alors chez ce particulier. Nous sommes ensuite toujours restés en contact. Talentueux, très inspiré, virtuose de la perception souple et dynamique de l’espace, et dans toutes les techniques plastiques sur la toile et le papier. De 1986 à 88 il a été un brillant pensionnaire de la Casa Velasquez à Madrid, où je lui ai rendu des visites : l’été dès l’imminence de l’aube nous grimpions ensemble sur la montagne du San Benito, face au hameau de La Hoya, en amont de l’Escorial. Ce fut sûrement une expérience fondatrice pour notre réflexion partagée sur l’espace et sa représentation. Ensuite il s’est installé en Bretagne, au sud de Saint-Malo en pleine campagne, où je lui ai rendu plus d’une visite. En août 2011 il est venu à Die où, bien sûr, nous montions chaque jour dans la montagne avec le matériel nécessaire : voici, entre autres, ce qui en est né : Falaise (exemplaire unique en bibliophilie : Falaise | Carnet de la langue-espace (wordpress.com) ) et également cette fresque murale, constituée par mon poème calligraphié de ma main sur le bruissement de l’espace de la falaise re-né (par une détrempe à la chaux) sur le mur d’une chambre :

.

.

Voici ce qu’à travers les décennies il en advient à présent :

.

.

La lumière dans le noyer l’hiver

à Saint-Brieuc-les-Iffs, Bretagne, pigments et caparol, hiver 1990, 114 cm de haut par 146, d’Eric Brault

.

.

L’union troue la roche,

en fait le lit du ciel

dont naît la parole

puis la parole

poème d’Yves Bergeret avec gestes graphiques de Alguima Guindo, Belco Guindo, Dembo Guindo, Hama Alabouri Guindo, Hamidou Guindo, Yacouba Tamboura, acrylique sur cotonnade rouge, 170 cm de haut par 280, créé sur la montagne en grès de Koyo, février 2008

.

.

L’union du profus Divers

est dialogue,

tu le sais, elle sait,

elle ouvre l’opacité.

.

S’appelant répondant

ainsi vivent dans le champ

le noyer

et le vent de la mer,

.

et si l’hiver aspire son feuillage

le voici, né de nouveau, le noyer,

enfant de la mère, de la toute lumière,

qui dénoue ses doigts, ses hanches,

ses branches.

.

Sur mon mur j’ai posé

le tissu rouge où s’engendre la parole

.

et sur le tissu j’ai posé

la toile qui aspire expire la lumière,

la sève de la lumière.

.

Derrière le mur

j’entends les pas de qui passe

et, solitaires, les adieux de qui souffre.

.

Sur mon sol j’ai posé

le tissu rouge où naît la parole

.

et sur le tissu j’ai posé

la toile qui aspire le ciel.

.

Sur le sol que toile et tissu dénudent

j’entends les rhizomes

de nos montagnes qui cherchent leurs formes

puis leurs époux,

.

j’entends, solitaires, les saluts des golfes

où les montagnes viendront l’été

se baigner la nuit.

.

.

*

Yves Bergeret

*****

***

*

Trois livres: Poseurs de signes / Poème / Espace de la montagne du désert (2004-2010)

Voici trois publications sur le travail de dialogue de création accomplie avec les poseurs de signes de Koyo au début des années 2000. Grâce au poète Francesco Marotta on lit ici cet ensemble et en italien et en français, et dans une mise en page qu’il a choisie : qu’il en soit vivement remercié.

L’ensemble que voici est repris de son propre site, La Dimora del tempo sospeso.

YB

Celui qui s’en va, pour Alguima Guindo

Poème écrit le 10 mars 2023, en accompagnement de la fin de la vie d’Alguima Guindo, sage toro nomu de Koyo, méticuleux, immensément savant ; et en donnant ici à voir des dessins à l’acrylique qu’il a créés avec mes trois strophes le 27 juillet 2005 au Mali, sur un Leporello chinois à 24 volets au format déplié de 32 cm de haut par 504 cm.

*

On lit en italien ce double poème grâce à une traduction belle et puissante du poète Francesco Marotta. La voici : https://rebstein.wordpress.com/2023/03/12/in-memoria-di-alguima-guindo/

*

.

.

Voici mon poème dans le Leporello de juillet 2005, sachant qu’il donne parole à qui l’on veut, et avant tout à l’ancêtre d’il y a six siècles, Ogo Ban, vivant encore à présent dans une grotte en pleine falaise et fondateur mythique de la graphie des signes peints selon les Toro Nomu ; alors je retrouvais Alguima au village en haut de sa montagne dans le désert après le voyage difficile d’Hamidou Guindo, neveu de Alguima, et de moi jusqu’à Die puis jusqu’à Rome au Museo nazionale etnografico Pigorini pour la très grande exposition de notre dialogue collectif de création engagé alors depuis déjà six ans :

.

Dans la grotte à mi-pente j’ai peint les paroles

qui courent parmi les constellations,

et laissé aux siècles mes os, ma pensée, mon nom, ma peau,

beige poussière courant dans le vide brûlant.

.

Un jeune peintre un jour traversera mer et désert

et sur son mur posera la pensée, les noms, la parole libre

qui moule nos vies

et démoule et forme et délie nos vies.

.

Ainsi le peintre et le poète

à mi-falaise à mi-maison

entre les langues parmi les vents et les monts

reprendront de mes mains

les paroles qui ombrent les constellations.

.

27 juillet 2005

.

***

.

.

Je suis allé jusqu’au fond même de la vallée,

vraiment au bout.

Les sources étaient presque sèches

et les crêtes étaient hautes.

.

.

.

Là j’ai trouvé la nuit.

Elle arrivait,

grande chose immatérielle

qui mettait à genoux les montagnes

et les pliait l’une contre l’autre

et leur faisait se cogner le front.

.

.

.

Toute lumière disparaissait.

Tout devenait très froid

et invisible dans le noir.

.

.

.

Alors j’ai entendu ce qui rampait

dans le lit à sec du torrent :

ça remuait des galets

et projetait vers le haut

des fils noirs pour attraper les étoiles grosses.

.

.

.

Les montagnes se sont serrées

front contre front

puis torse contre torse

et elles faisaient naître la nuit.

.

.

.

Entre elles le sillage était étroit.

Très étroit vers la fin de la journée.

Puis infime

et c’est alors que de cette fente étroite

est née la puissance de la nuit.

.

.

.

Mais qu’est-ce que c’est que la nuit

si ce n’est le grand fil sombre et brûlant

du récit ou de la litanie,

le lent lourd tremblement

qui secoue les choses

et entrebâille les trous du corps humain,

ceux que de jour on n’imagine même pas,

les deux ronds vides des genoux

et ceux des épaules

et la bouche et les deux petits yeux.

.

.

.

Dès que je sortis du ventre de ma mère

j’entrai dans la parole

et je me mis à parler

traversant de part en part la parole

qui me traversait de part en part.

.

.

.

Il y a dix ans ma mère mourut

et je me retirai de la parole.

Je ne sus plus parler

car la parole fut aussi ma peau

qui s’était retournée, mon dedans était le dehors

et le dehors mon dedans.

La salive et le souffle qui portent les mots

n’avaient plus direction ni sens.

Ma vie se tut.

.

.

Quand mon corps privé des sons s’affaissa

et que les trous de mes genoux et de mes épaules

et celui de ma bouche et ceux de mes yeux

s’emplirent de poussière et de graines vides

je décidai de rentrer en rampant

sous le socle de ma maison

et je me tins plusieurs années dans la nuit

que j’insuffle et diffuse et qui me ronge

car la nuit est l’étreinte de la vie

que j’éjecte et rêve et nomme sans lettre ni son.

.

*

Yves Bergeret

*****

***

*

Sur LE TRAIT QUI NOMME, mail (à YB) de Sandrine Péricart, du 17 mars 2022

Le Trait qui Nomme :

Oui, ce livre est fondamental ; il suit votre propre avancée non rectiligne dans l’univers animiste de Koyo ; il éclaire les choix créatifs qui s’imposent à vous tous à travers cette aventure humaine ; il propose quelques repères d’un « cheminement » à travers votre « évolution » de créateur, et définit même admirablement le projet de Carène. (Guillemets car il y aurait à dire sur ces notions, à mon avis). Et je ne parle pas de sa richesse, de tout ordre.

Il y a toujours un surplus de sens à Koyo. Plus que ce que l’on accepte de dire, plus que la beauté qui se voit, plus que l’amitié qui se sent. Un monde plus plein, à portée de pinceaux, de mots, de chants. Koyo est un espace digne d’une utopie non seulement par les valeurs que portent les hommes et les femmes, mais par la place que chaque groupe y occupe : une Cité dont le poète n’aurait pas été banni, bien au contraire, puisque son rôle serait (avec les peintres) de convoquer et même d’accroître la réalité y compris dans sa dimension cachée, de manière toujours conforme à la morale et à la vérité, et que tout le monde le respecterait pour cela, l’aimerait pour cela.

Je n’avais pas assez bien vu je crois, lors de ma première lecture en novembre, à quel point certains moments vécus sont beaux, bouleversants, humainement « pleins » – vous les racontez avec beaucoup de retenue. Lorsque vous comprenez que les femmes qui chantent « vous » chantent, puis, chantent avec vos mots ; votre prénom donné à un petit garçon ; l’accueil qui vous est fait avec les lycéens, solennel et plein de sens, de sens rituel sans doute mais aussi de sens humain (ça se dit ? Je veux dire, justement, ce qui nous unit au delà des variations culturelles), etc… Évidemment je ne parle pas de « gloire », n’est-ce pas, ce n’est pas mon propos : je parle de ces moments où l’on constate que oui, quelque chose s’est fait, s’est noué, s’est vraiment réalisé entre deux manières d’être au monde différentes.

Aussi, voici une des questions que me pose le Trait qui nomme 21:

Comment maintenir la continuité de la pensée de soi, à travers le jour et la nuit, la veille et le sommeil, le familier et l’étranger, le voyage, l’image en kaléidoscope que nous renvoient les autres, le temps qui passe, la faillite de la mémoire et la mort de ceux qui la portent ?

.

Question d’ordre ontologique (dans le sens que cela concerne le fait d’exister, de grandir, de vieillir), poétique (disons que la poésie peut donner des éléments de réponse ou bien des espaces de questionnement d’une extrême justesse, concernant l’homme) et non psychologique.

Sandrine Péricart

*****

***

*

Ouïsolid, l’Oeil et les Lithophones

Le poète Francesco Marotta traduit en italien les paragraphes ci-dessous : https://rebstein.wordpress.com/2021/12/07/locchio-che-ascolta/ . Or il joint à cette traduction-ci celle du passage (traduit par lui aussi) dans Le Trait qui nomme où, juste après cette épisode périlleux, je décrivais il y a dix-neuf ans ce qui se révélait comme un rite, ou plutôt comme mon initiation à un rite.

*

Il y a 20 ans les Toro nomu Dogons du village de Koyo, dans le nord du Mali, m’ont emmené presque en haut d’une crête rocheuse verticale de leur montagne de grès orange. Il y avait là un vrai trou dans la masse rocheuse : il faisait sans doute 10 mètres de large, avec vers l’ouest une paroi vertigineuse de 300 mètres de haut dominant la plaine sableuse du Sahara, et vers l’est une paroi de seulement 50 mètres de haut dominant le plateau où se trouvait le village. On aurait pu dire une boutonnière géante pour boutonner le ciel à la terre.

.

Nous sommes montés par la paroi la moins haute, celle du côté du village. Sans aucune corde. Je peux vous dire que la descente a été une escalade vraiment très difficile et, pour moi, carrément dangereuse. Les Toro nomu, tous excellents grimpeurs, appellent cet énorme trou, 3 mètres de haut, Ouïsolid ; les rares parlant français m’ont dit que je pouvais l’appeler « L’Oeil ». Des gros blocs de pierre au sol du trou…nous étions une quinzaine… Je ne comprenais pas pourquoi nous étions là.

.

Mais soudain, dans mon dos, j’ai entendu des sons cristallins non pas aigus mais graves. Quelques initiés frappaient avec des petites pierres certains des gros blocs au sol. C’était un ensemble extraordinaire de sons rythmés. J’ai vu alors que la surface de certains blocs au sol était usée au point de sembler du marbre ; et les petites pierres dans la main des initiés étaient cylindriques et également usées comme marbre.

.

Les sons de ces lithophones rebondissaient extrêmement loin. Les initiés m’ont dit : » nous parlons ainsi avec tous les êtres de la montagne, les gens du village, les ancêtres, les animaux, les esprits ; nous t’avons mené ici pour que ta parole soit portée par ces pierres à tout ce qui parle, vit, respire dans notre montagne « .

*

*

Yves Bergeret

*****

****

*

La tunique bleue

Le poète Francesco Marotta crée de ce poème la version italienne d’un humanité et d’une musicalité profondes. La voici : La tunica blu | La dimora del tempo sospeso (wordpress.com)

*

Comment savoir d’où il vient ?

Très longs os, muscles effilés saillants,

large front, sourire rare

portant les nuages de secret en secret.

Une longue tunique bleue pour seul vêtement,

trouée. Peu importe. Seule la vigilance importe.

Vigilance de la liberté et de la conscience.

Vigilance de la beauté, dont serein le vol plane

entre la couleur bleue, c’est une planète,

et la parole éblouissante, c’est un soleil,

maternelle parole qu’aucun sable,

qu’aucun gouffre jamais n’engloutissent.

–

Je l’ai rencontré dans le désert il y a vingt ans

au sommet d’une montagne orange. Il y vit.

Je l’ai salué. Il a d’abord été surpris. M’a observé.

Au bout de cinq ans il m’a ouvert

l’accès des grottes où naissent les esprits de sa montagne.

Je lui ai ouvert la porte du poème.

Dans beaucoup de langues notre histoire a été traduite.

Et puis a été dite et dite dans les cavernes du monde.

–

Sa tunique bleue vient du ciel,

ses trous sont pour les visites

que lui rendent les vents lointains

et pour le rappel des grands absents,

et pour l’écoute de leurs clameurs.

A son long corps très maigre

la tunique usée convient

comme d’ailleurs à quiconque sait dire,

que ce soit dire le non de la révolte,

que ce soit dire le oui de l’accueil.

–

On m’apprend ce soir qu’il va mal, souffre beaucoup,

muet presque. Il va s’en aller par les trous de sa tunique.

Ah, je me trouve ce jour à six mille kilomètres

sur une tout autre montagne. Lui ne peut même plus

aller ci et là sur la sienne.

Je sens passer dans le vent l’odeur de son long corps

cuit buriné tel pain au four. Les pleurs de sa femme

et de ses fils tourbillonnent autour de son vent noir.

–

Sa tunique trouée va regagner, je crois, le ciel,

sa meilleure peau, la loquace et rêche,

la tendre et froissée, sa meilleure peau

que la parole tissa au fil des saisons.

–

Et il est bon que de grands trous distendent le bleu,

chaque trou est porte ou image ou miroir.

Dans tant de bleu il est bon que du fond surviennent

le miroir d’un lac presque à sec, en somme une ville,

l’image d’une forêt en flammes, en somme notre pays,

et la porte, celle de notre insatiable vigilance.

–

Puis le vent du matin se lève

et, chaleur venant, se met à remonter les pentes

en tirant, tirant la tunique bleue vers ce ciel

où parle le corps de nous tous.

–

Parfois, avec le vent de plus en plus fort, la tunique

laisse quelques lambeaux bleus sur une montagne noire,

sur un jeune frêne, en passant, sur un toit penché, parfois.

Parfois la tunique se déchire.

Le tissu bleu aux mille trous, voici, traverse la mer

et va, s’accroche à un mât, à un phare, à un pylône, a donné

quelques lambeaux déjà aux murs de la chapelle Scrovegni

près de la mer à Padoue,

quelques lambeaux à un vitrail à Chartres,

à un cri de nostalgie hérissé

au centre d’une plaine, va, va le tissu bleu.

–

Est-ce elle ou un vaste lambeau ?

Elle s’accroche au mur d’entrée de mon village.

Sous sa voûte on doit se courber pour entrer ;

par frilosité on plante un panneau de sens interdit.

Par ruse on colle en bas du mur

une boîte à lettres jaune pour réunir les messages désespérés

des prisonniers derrière le mur ou les petites enveloppes

vers nulle part.

–

Mais, oui, un vaste lambeau bleu s’est plaqué sur

le haut mur, déchiré, beau comme le vol

de la parole qui plane par le ciel et la mer.

–

Des lettres, et même des mots, voyez-vous,

fleurissent dans le bleu sur le mur, des noms de métiers

voués à l’accueil et à certains rites de la joie.

Car la tunique bleue de la montagne orange du désert

fut tissée dans une cascade de joie

où riait tout ce qui parle, en se lavant,

qui parle, et même des lettres jaunes

et des mots orange fleurissent sur le mur

qu’ensemence la tunique venue de si loin,

mais aucun mot n’est étranger,

aucune couleur n’est hostile

car la parole est au cœur de la toute vigilante beauté.

–

*

Yves Bergeret

*****

***

*

Jetant filet

poème sur un carnet chinois cousu de format 18 cm de haut par 13, contenant 22 dessins à l’encre de Chine qu’Hamidou Guindo y a tracés en février 2004 à Koyo, carnet rehaussé de collages par Yves Bergeret en même temps qu’il créait ce poème les 15 et 16 mai 2021.

Le poète Francesco Marotta propose sa traduction italienne de ce poème, d’une puissante beauté et d’une musicalité profonde : Gettando la rete | La dimora del tempo sospeso (wordpress.com)

*

Pas précipités dans la brume,

ah, ce n’est pas encore la pensée…

–

Reprendre le récit embaume toute la plaine.

–

Rire embrase.

–

Vol de martinets relie caverne et zénith,

délie en un cri trois montagnes.

–

Qui peut, le bec soudé, éborgné, voler à rebours?

–

Aucune épaule n’est plus friable qu’une autre.

–

Les vents lui serrent la main, lui ouvrent le cœur.

–

La pierre déconcerte le sable.

–

La lune vient toujours trop vite.

–

Il jette le filet de la beauté dans la mer profonde

puis s’en retourne mourir dans la grotte.

–

Il cherche encore sa naissance dans les refrains de la mer.

–

Par où la mer s’est retirée de la roche

il passe, avec trois ombres.

–

Sa vie et les mondes farouches sont tirés dans le même filet.

C’est lui qui le tisse, plutôt à l’aube.

–

La salive de sa mère fit le fil de son filet,

la berceuse au soir

ou le chant de la moisson dont il mange le grain.

Yves Bergeret

*****

***

*

Chasse le boa

Face aux poussées populistes, aux sectarismes médiévaux et aux conspirationnismes illuminés, ce poème a été créé le 7 mai 2021 avec le point d’appui de dessins à l’encre de Chine que l’été 2004, dans les rochers de grès au débouché de Bonko tokié sur le plateau sommital de Koyo, Belco Guindo et Alguima Guindo firent auprès du poète, à l’encre de Chine et au piquant de porc-épic, sur un Leporello chinois à 24 volets de format déplié de 21 cm de haut par 372 cm de long. La vigueur de ces traits à l’encre, même d’entre les oppressions de la féodalité nomade et du grand banditisme, est sœur de la clarté de la parole qui dialogue et ne meurt jamais.

De ce poème le poète Francesco Marotta offre une traduction italienne limpide, sculpturale et puissante à cette adresse : Scaccia il boa | La dimora del tempo sospeso (wordpress.com)

*

1

Au boa constricteur de la bêtise

je dis non.

.

A l’autoritarisme académique

qui est borgne, qui crie dans mes oreilles

et s’imagine penser à ma place

je dis non.

.

A la condescendance dogmatique

qui renverse le lait de ma tasse

et qui tire sur moi ses salves

pour que j’ânonne ses instructions

je dis non.

2

A la bêtise opaque

j’oppose la joie de la cascade

et le rire limpide qui comprend.

.

A la tyrannie

j’oppose de l’aube à l’aube suivante

l’entente entre nous

.

Au mépris

j’oppose chaque soir notre choeur,

heureuse est notre fatigue :

nous avons défriché un nouveau sentier.

3

A la bêtise

je n’ai que ma chemise à offrir en butin

et même un lambeau de ma peau s’il le faut.

.

A la tyrannie

je n’ai que mon rire à délivrer,

tout mon rire, et je le déverse en infini ressac

sur ses marigots boueux et ses écueils noirs.

.

Au mépris obscurantiste

je n’ai qu’encore plus de clarté à répandre

pour que la pluie de la parole

irrigue encore mieux les corps tristes et blessés.

4

A la bêtise

je dis non

et choisis la personne, même dans son ombre,

et l’effort têtu de la montagne vers la parole.

.

A la tyrannie

je dis non

et choisis de multiplier la confiance dans le dialogue

qui fleurit, fleurit vers une perpétuelle moisson.

.

Au mépris

je dis non

et choisis de rendre transparente la frontière

car j’y ouvre brèche, car je lance pont

dont chaque arche est le poème clair

qui accueille.

*

Yves Bergeret

*****

***

*

Grandes calligraphies du dialogue (4)

Des mêmes formats que les Grandes calligraphies 1, 2 & 3, et créées de la même manière en 2003 et 2004, mais avec des signes graphiques tendant exceptionnellement (sauf la première ici) vers l’abstraction, ces Grandes calligraphies-ci voient leurs aphorismes, que je calligraphiai à l’encre de Chine il y a un peu plus de quinze ans, résonner pour chacun de nous dans le temps présent ; je les reprends et les porte plus avant. Temps présent soumis aux dangers des populismes et de la pandémie et, pour Hamidou et Dembo, les poseurs des signes, aux dangers extrêmes des intégristes les plus violents.

–

Le poète Francesco Marotta propose sa traduction en italien, dense et lumineuse, à cette adresse : Calligrafie del dialogo | La dimora del tempo sospeso (wordpress.com)

YB

Le vent a posé son dos sur mon sommeil.

–

Même dans le poids et la nuit de mon sommeil

des archipels rocheux surgissent.

Se cristallisent. Puis se fendent.

Qui a la tête en bas ? Le vent ou moi ?

–

Le vent sculpte un escalier dans la masse de mon sommeil.

Violence et malheur descendent les marches.

En dormant je me retourne,

violence et malheur tombent dans leur fange en feu.

–

En dormant je retourne le vent.

Des enfants accourent, montent hors d’haleine

les marches jusqu’à la paix.

*

Le vent enjambe trois montagnes

et saute droit dans mon torse.

–

A leurs pieds

trois torrents trois ravins

trois naufrages dans une vie

trois ornières à la charrette du ciel

trois échardes au flanc de la parole

trois sourcils qui ne savent se défroncer

trois villages à la dérive sur les sables des guerres

–

et toujours la flèche du vent,

elle racle furieuse, elle rampe amoureuse

dans le nuage, sur la mer robuste

–

et toujours la main de la pensée, mon enfant,

saisissant les trois montagnes

et les plaçant l’une près de l’autre tel un trépied

et la pensée s’y assied

et la parole bondit dans mon torse

et je parle.

*

Je dresse trois pierres au sommet,

qui avalent l’horizon.

–

Au milieu de ma vie voilà le sommet.

Je sais bâtir.

A perte de vue s’étend l’humaine demeure,

à perte de vie. A perte de voix.

Ne s’éteint jamais le sommet.

–

Au sommet à contre-vent un croc du néant me mord.

Le venin d’un mot hostile ronge mes os.

Je trébuche : trois pierres à plat sur la cime

m’ouvrent leurs paumes.

Nous mêlons nos doigts

et je dresse mes bras décharnés,

leurs simples phrases, leurs os creux

par où vient souffler le vent.

Trois pierres, les voilà,

trois pierres sœurs des femmes et des hommes

du lointain, harassés de guerre,

ensemble nous mangeons.

*

Sur le ciel une main trace ton nom.

–

Avec qui manges-tu ?

Entre les sommets le vent porte ci et là notre table

comme un bateau de pêche qui ne trouve où accoster.

Les sommets mangent assis ensemble.

–

Une pierre est lancée au zénith

et dans le ciel reste en suspens,

sel de la vie, soleil amer et seul,

quatrième pierre, os dur et léger

qui incise sur la peau du ciel

le nom que tu porteras.

*

La montagne danse dans ma voix.

–

La montagne chante dans ma voix.

La montagne mange dans ma voix.

–

Le vent invente la quatrième montagne.

Le vent s’approche à pas feutrés de l’os creux

qui l’engouffre et le fait naître

et lui donne le long corps allongé

de la quatrième montagne,

ombre crissante de la plus inaccessible personne.

*

Yves Bergeret

*****

***

*

L’Angle de la maison

Cette publication se lit dans une traduction italienne, limpide, ferme et particulièrement vivante due au poète Francesco Marotta ; on la trouve à cette adresse : https://rebstein.wordpress.com/2020/12/28/langolo-della-casa/

*

Dans l’angle de la maison il y a l’angle de la pièce. Dans l’angle de la pièce qui accueille les hôtes il y a une porte ; elle donne sur l’escalier pour monter à l’étage, d’où une fenêtre à l’est écoute à chaque aube la joie profonde de l’arrivée de la lumière. L’aube n’est pas la trace furtive d’une pureté nostalgique. Elle est la promesse d’accueillir la parole démultipliée de l’autre.

Dans la pièce sur le mur médiéval très épais, juste en angle droit et à gauche de la porte, deux gravures, colorées de rehauts à la main, de villes des années 1580. Je viens de les trouver chez un brocanteur. Une grossière erreur a précédé leur arrivée ici : il y a au moins un demi-siècle, si ce n’est beaucoup plus, quelqu’un les a découpées d’un grand livre des années 1580 intitulé Civitates Orbis Terrarum (Cités de la Terre), publié en six parties de 1572 à 1617 par Georg Braun (1541-1622) et Frans Hogenberg (1535-1590).

–

J’ai accroché en haut de ce mur la vue cavalière de Lyon, intitulée Lugdunum, vulgo Lion. Dans la moitié inférieure de la page de ce livre on trouvait la vue cavalière de Vienne, la ville juste au sud de Lyon. J’ignore pourquoi on a découpé ainsi la page. La figuration de Lyon est en plongée, vue depuis le haut du fort de Vaise. La Saône coule au premier plan, au pied de collines cultivées ou boisées. De nombreuses embarcations naviguent. Des maisons aux toits rouges se serrent sur la « Presqu’île » entre Saône et Rhône. A cette époque de la Renaissance la poésie du tout nouvel Humanisme était ici effervescente, Maurice Scève restant le plus connu de ces poètes d’alors. Après les guerres de religion, Lyon bourdonne d’activité, de commerce, de pensée et de tout l’élan de la Renaissance.

–

Sous cette figuration de Lyon, j’ai accroché la carte de Weimar, sur page entière (de 37 cm de haut sur 47). Elle vient du même livre. Elle est intitulée Winmaria, fertiliss. Thuringiae Urbs Praestantissima Vulgo Weinmar. C’est du latin de cette époque, qui n’est plus le latin classique, et cela dit : « Weimar, cité très remarquable de la très fertile Thuringe, [appelée en langue actuelle] « populairement » Weimar ». L’orthographe, en particulier de la toponymie, ne commence à se fixer que deux siècles après. Weimar est déjà une ville prestigieuse pour son dynamisme intellectuel et économique dans l’élan de la Réforme et de la puissante Renaissance allemande. Au premier plan de la carte se dressent debout deux riches bourgeois. Tout en bas à gauche est inscrit (en latin, en italiques minuscules) que ce travail de figuration, gravée et colorée, de la prospérité de Weimar est dû à (financé par ?) « Johann Wolfius, recteur du Gymnase (Lycée) de Ratisbonne ». La figuration de la ville commence, en bas, en vue cavalière puis se transforme en plan avec noms des rues et places principales. Ces cartes ne servent pas encore à orienter visiteurs et voyageurs mais diffusent, grâce à la toute moderne imprimerie, le prestige commerçant et intellectuel de ces villes. Fière civilisation européenne, alors, s’assignant avec enthousiasme la mission humaniste de mieux bâtir un monde où pèserait moins le « péché originel ».

–

Sur le long mur à droite de la porte, trois calligraphies pour louer la vie créatrice et son inlassable élan. Je les ai créées le 5 juillet 2017 à Châtillon en Diois, dans les galets du torrent du village : encre de Chine, acrylique et collages de petits dessins à l’encre de Chine et au piquant de porc épic, de 2006, de Dembo et Belco Guindo.

Ces trois poèmes calligraphiés disent :

« L’eau du torrent roule du feu ;

par paliers c’est la joie rustique et fauve

aux mains pétrissantes :

voilà l’amnistie qui met

la montagne sous tes pieds ».

–

« Dans le calcaire et la marne,

dans l’argile et le grès

un volcan gronde.

Chaque galet du torrent

garde l’odeur d’un amour

ou d’un meurtre animal.

Dans la terre et la marne

la parole aux mains pétrissantes

reprend l’épopée au départ. »

–

« Sous les mains pétrissantes

l’eau la terre le feu

choisissent une âme d’ancêtre :

c’est la forme tombée du ciel,

humble météorite,

un poème,

signature aux mains pétrissantes. »

–

Les petits dessins de Dembo et Belco sont tous liés à Barka, ancêtre mythique de Koyo et potier qui confectionnait au four lent les jarres sphériques de terre cuite où se garde, dans l’angle sacré de la maison, l’eau que seules les femmes vont chercher à la source un peu au dessus du village.

–

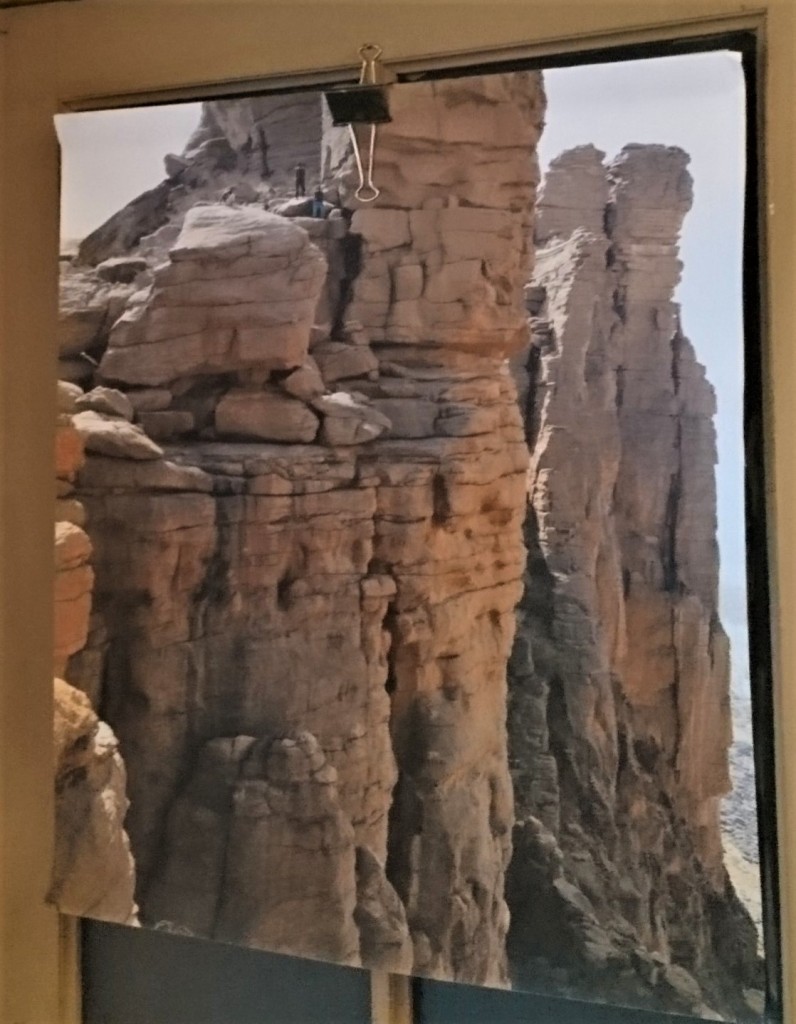

Entre les deux villes Renaissantes et le triple poème de l’énergie créatrice élançant la vie, la porte de l’angle est poussée. L’escalier de bois vers la fenêtre de l’aube est juste derrière, toujours en attente. Toujours en accueil. Sur la porte la photo des piliers de grès ocre flamboyant d’une falaise de Koyo. Dans un pli vertical de roche au second plan à droite se devine le cheminement d’escalade verticale pour accéder depuis la plaine de sable au village bâti sur le plateau sommital. Regardez bien, en haut à gauche, les trois poseurs de signes, Dembo, Belco et Hamidou, tous de la grande famille Guindo. Avec moi ils ont posé pendant dix ans les signes de la dignité humaine et de la parole s’ouvrant toujours plus, stable et fidèle, claire et centrale. La figuration, ici photographique, montre que les trois immenses piliers de roche verticale sont eux-mêmes de la parole en acte, dense et robuste. Soulevant la terre parlante, parfois douloureuse, où les trois poseurs de signes vont, pieds nus, tout en écoute, en création, en dialogue. Soulevant les deux villes de la Renaissance, se tressant à elles. Soulevant les trois calligraphies verticales, se tressant à elles. Soulevant la maison d’où je vous écris cette prose de liberté et d’inébranlable confiance dans la parole claire d’ouverture, d’écoute, d’accueil et de dialogue.

–

–

Yves Bergeret

*****

***

*

Commentaires récents